海信“收”東芝電視,本來是很多天以前的新聞了,而且新聞本身也沒太多亮點可談。但昨天看到某媒體發的一篇文章,越琢磨越感覺不對,想寫點“一家之言”,就目前媒體對這個新聞的判斷,提出幾點異議。

新聞不是孤立的,必須站在市場背景下去看:話天下電視大事,基本已是咱們自家事。

所謂“自家事”,各位請看:松下電視是委托海信代工的,索尼電視是富士康(煙臺工廠)代工,東芝電視原本是TCL代工,先鋒電視實際是蘇寧操盤找的一家湖南工廠代工,飛利浦電視牌子隸屬冠捷而制作是由TCL代工,夏普電視已經歸屬富士康,外界有傳言夏普60寸以下小屏也是安排TCL制造的,但不知道富士康是否還會放單給TCL,三洋電視其實早就是國美品牌了,飛利浦的低端電視則是冠捷生產銷售的。

由此你不難看出,海信收東芝最大的受害者恐怕就是TCL。

全球電視PK實質是國內企業“內訌”

近兩年來,全球電視銷售排名中,韓系三星和LG分居第一第二無可動搖,海信和TCL銷量相當,交替坐老三老四交椅,索尼排第五緊咬著國內兩大品牌。

但我們分析一下格局,彩電市場“中日韓”三國殺,實質是中韓大戰,因為索尼背后的代工實際是海信,而且可預測,未來索尼同樣會徹底退出電視市場,出售品牌和資產給其中一家。

而中韓大戰中,又分為中韓和中中大戰。三星、LG保持電視銷量的秘訣在于手握液晶面板資源,可以通過上游左右整個全球產業鏈。因此中韓大戰,總體上中國電視大軍處于下風是不爭事實。實際中韓電視大戰就是表面較勁,真正的血戰出現在“內訌”上。

海信和TCL的大戰。

雙方除了各自品牌的銷量大戰,還在奮力吃進其他品牌的代工單。

其中海信占據了索尼和松下的代工單。索尼的銷量大家看到了,海信在索尼電視上吃得很飽。

TCL占據了飛利浦、東芝、夏普小屏,其中蘇寧的先鋒電視也有很多是TCL代工的,此外還有國外的KALLEY、ROKU TV、DENKA等。

對比而言,TCL拿到的代工品牌多,但缺點品牌控制力不足,飛利浦把電視品牌賣給了冠捷,雖然冠捷只生產小尺寸低端飛利浦電視,但品牌畢竟是冠捷的了。

另一方,夏普雖然與海信在品牌授權上出現爭執,但海信目前在北美和南美仍擁有夏普品牌銷售權。另外海信手里握著松下和索尼兩張大單,而且這些品牌未來也可能談判收購,海信先入為主,畢竟有優勢。

回到本次海信拿下東芝(電視),這無疑是對TCL深扎了一刀。先不說原本的訂單肯定會拿走,就說未來國內電視“內戰”格局上,海信也是要搶占絕對優勢。

日本人就是借助中國企業“內訌”,賣了一個好價格

外間報道,海信花了8億人民幣買了東芝電視品牌和業務,其實遠不止于此,還有東芝電視現有的債務問題,海信要負責償還。

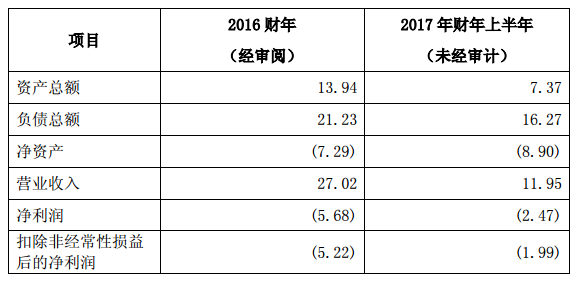

截至2017年6月30日,東芝電視總資產表數據看,總資產為7.37億元人民幣,總負債16.27億元人民幣,凈負債額度達到了8.90億元人民幣。而且現在其業務每年還要巨額虧損。

表注:數據單位為億元人民幣

海信直接支付東芝7.98 億人民幣(約8億),還接盤了16.3億人民幣負債,兩項合計超過24億人民幣。而且還有承受未來幾年的虧損(去年東芝一年虧損大約5億多人民幣)。

就算海信是止損專家,用2年讓東芝扭虧,至少也要再掏10億人民幣。34億就這么花了,就是為了惡心一下TCL?

我們有理由相信,東芝在賣電視業務的談判中,同時和海信、TCL都談了。畢竟東芝是TCL的合作伙伴,TCL肯定優先談。最終日本人很好地借助了兄弟鬩墻。

如果海信和TCL一直形成對壘,我們有理由相信,未來松下、索尼賣電視業務時,一定也能賣出個好價格。

海信買東芝很明智? 海信的勝利、中國電視的失敗

東芝一口氣賣給了海信40年的使用權,40年。我都懷疑40年后,大家還看“電視”嗎?這種產品形態是否還存在?

這就好像1996年永久自行車把“永久品牌” 40年使用權賣給一家鄉鎮企業一樣。當進入2006年后,鄉企老板發現沒幾個人騎自行車了。而到了2016年老板發現大家又騎車了,但都騎摩拜、ofo了。

有人說,海信買東芝是為了國際化。那只是海信的新聞稿而已,都到今天這個時代了,全球人民已經接受聯想、海爾、華為了,哪有不接受海信的。再者,海信拿到了夏普在美洲地區(除巴西外)的品牌授權5年,目前已經過去兩年了,其國際化通過夏普品牌已經有了一定經驗,海信自己品牌的電視已經在全球賣了。

可是富士康收購夏普后,馬上對海信發起了訴訟,要求收回夏普品牌使用權。富士康(夏普)告海信,實際打的是內戰,可不是“抗日戰爭”。

有人說,海信買東芝可以獲得技術專利。呵呵,現在液晶技術都開發成啥樣了,電腦城兩個技術員就能攢電視了,海信追求東芝那些專利未免代價太大了。同樣的投入,莫不如開發最新技術,并用自己的技術去交換獲取東芝的老專利。

如果中國沒有強有力的機構管理部門出面協調海信與TCL的兄弟鬩墻,未來海外品牌收購戰中國企業還將付出更多。當然,本文不認為海信有什么悲哀。為了爭奪自己市場優勢,對TCL下手或許沒什么不對。我只是出于從中國人的角度思考,我們的商業競爭正在被日本(包括歐美)企業挖掘商機。