90年代后期,第一批涂鴉者們在北京城大拆大建的胡同間誕生,他們戴著口罩,拿著噴頭和漆筆把灰色的磚瓦墻當成宣泄的出口,留下自己對這個世界獨有的“態度”。在那個沒有畫廊的90年代,涂鴉、行為藝術、彩繪,國內新思潮下誕生了不少藝術家,從小就喜歡油畫的李智遠也深受感染。

04年,李智遠進入中央美院,他和他的藝術夢都還青澀、簡單;18年,這位地道的“北京爺們兒”已經畫了整整十年墻繪,除了骨子里對藝術、繪畫不變的赤子心,他對藝術生活、藝術理想的理解更加成熟了。

「追求藝術并不是遠離生活」

畢業后,李智遠曾待在朋友租來的倉庫里,一門心思鉆研油畫創作。整整兩年,遠離社會、行業、人群,恍若“出世”——畫越積越多,自己明明一直在追求藝術之美,卻距離“用美為更多人提供價值”這件事,越來越遠。

封閉,也許不僅僅是一種狀態,而是隔絕了心的交流與美的傳達。

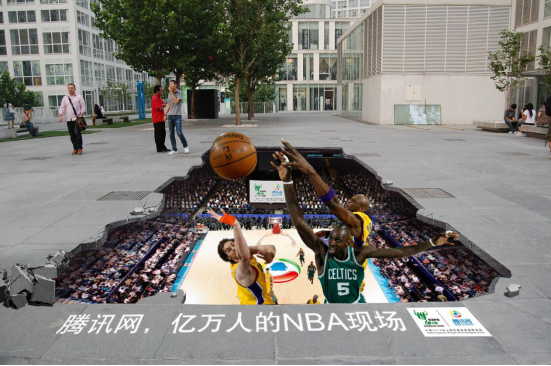

李智遠團隊作品——騰訊QQNBA

李智遠團隊作品——大眾汽車

他慢慢明白,油畫帶給他的始終是一個“理想國”,不投身于這世間百態中,他無法用藝術為大眾架設通往美麗生活的橋梁。于是,成立墻繪工作室“畫里畫外”,用筆繪制一個色彩斑斕的空間,成為了李智遠“入世”的切入點。藝術與大眾并不是對立的,藝術家也不必刻意“隔離生活”,正所謂“大隱隱于市”,為大眾繪制一面改變生活的墻,也是藝術家沉溺“世外桃源”的另一個境界。

「“整合藝術”服務大眾生活」

當藝術走在了提升大眾審美、為公眾服務的道路上,詩和遠方就不再是一個人的,而是大眾的。第一步邁出去并不簡單,是的,墻繪并不如想象中那么簡單。“不是誰都能做好手繪墻的,這需要功底,而當時跟我想法一樣的畫家并不多,這可能是墻繪還未成為主流藝術的原因之一。”

李智遠團隊作品——某中學墻+頂全彩繪

也許很多人還不太明白,藝術之美和功能性的體現,來源于“藝術的整合”。李智遠對此有所體悟,近年來國內建筑藝術的發展讓建筑體獨領風騷,美輪美奐的建筑為人們帶來了極大的空間美感,提升了生活美學和舒適度。建筑美構造空間,墻繪美裝點空間,兩者有機結合,將這個城市的鋼筋水泥轉化為人性化的生活場景,墻繪給了所有人觸手可及的美。

「美學觀是人的本能之一」

16年李智遠曾為一家私人游樂場畫過墻繪,時隔兩年,黃圣依和兒子安迪因為一檔親子綜藝火起來,在朋友的“提醒”下,他才知道曾經的作品就是“安迪的游樂園”。在李智遠做墻繪的十多年里,類似這樣的故事似乎永遠說不完。問起他最近發生的小故事,他提到了酒吧墻上的一位“女孩”。

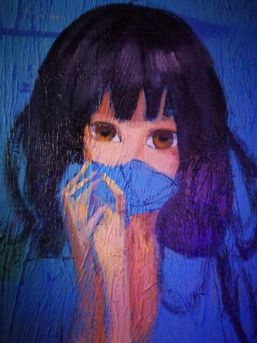

李智遠墻繪作品

“當時我把這個女孩兒當成真人,把她當成我愛的女孩兒去畫。”他很率真地表達自己對作品傾注的心血和情感,這樣的創作必然會引發大家的共鳴。酒吧老板發自內心喜歡這幅畫,甚至陌生來客也產生了令人動容的反饋:“這畫里的女孩,第一眼看過去覺得漂亮,第二眼再看竟然覺得有些悲傷…她讓我回憶起初戀。”只要有人讀懂他的畫、對他在作品中傾注的感情產生共鳴,就是對他最大的認可,也是對一位堅持探索“藝術生活”的藝術家的最佳鼓勵。

在把藝術轉型為“藝術生活”的過程中,李智遠有著對“美”的價值觀要求:“審美沒有標準,這是品味問題,但每個人骨子里都有對‘美’的感知,不論他專業與否。我希望看見畫的人,都能有這樣的感知,能感受到我寄于這幅畫中特別的東西。”

「未來繼續堅持有態度的墻繪」

客戶給他的每一次反饋,都給了他對墻繪更大的熱情,在這個不斷變遷的時代中,李智遠對“藝術生活”的追求有了更深的理解。如今,做手繪墻的同行越來越多,但李智遠從未將 “競爭”作為自己關注的重點。市場繁榮對他來說不代表著競爭,而是一種時代趨勢,這是與他曾經獨自作畫時完全不一樣的氛圍。

幼兒園里的作品有童真,讓人回歸天真無邪;酒吧里的作品有故事,讓人重歸昨日;餐廳里的作品有文化,讓人更懂飲食……他打磨作品的細節、重視客戶的反饋,但這些在他眼中也只是手執畫筆之人的基本原則。他真正在意的是每一個獨立的作品是否跟空間所需要的場景、客戶想表達的價值觀和諧統一,是否完美地承載了他傾注于畫中的態度和感情。

口碑正是通過態度建立起來的。從“藝術”轉型,李智遠打造了“畫里畫外”、找到了志同道合的伙伴,在不斷精進自己的過程中,描繪著大眾喜愛的“藝術生活”,透過作品傳遞著自己的藝術觀。這才是剛剛開始,他將繼續追逐自己的“詩和遠方”,堅持一片藝術的赤子之心。會有更多人從他的作品中了解到:藝術并不是畫廊里、展館中高山仰止的“陌生人”,而是陪伴在身邊的“親密愛人”。

附

近期部分作品: