2022年,“居家”這個高頻詞正在成為人們日常生活中無法繞開的重要場景。你可以在家烹飪,也可以在家娛樂,還可以在家辦公……同時也不難發現,幾乎每一個居家場景都離不開智能產品。然而,家庭中的智能設備越多,意味著依賴性也越強。在不同居家場景中各種設備如何服務于人?用戶如何享受到真正智慧化、人性化的家居體驗?

記者注意到,進入5月份以來,無論是智能家居行業還是家電行業,關于智能化解決方案的發布頻頻。先有5月10日海爾智家舉辦的2022三翼鳥全屋智慧全場景發布會,緊接著5月18日歐瑞博舉行了線上年度戰略新品發布會,推出了全新智能物聯網操作系統HomeAI OS 4.0。美的也在5月20日舉辦了智慧家主動智能發布會,正式發布主動式的全屋智能解決方案。其中,海爾智家的那場發布會令記者印象尤為深刻。原因在于面向用戶真正所需的生活場景,三翼鳥引領行業從全屋智能升級到全屋智慧,讓用戶全面擁抱定制化的未來智慧家。

從智能到智慧

家電產品在某種程度上是社會發展階段和居民生活水平的“晴雨表”,一方面映射了創新技術的演進,另一方面又見證了用戶需求的更新迭代。特別是隨著5G、人工智能、物聯網、大數據等新一代信息技術加速融入家電業,這一趨勢愈發凸顯。

IDC數據顯示,2021年中國智能家居設備市場出貨量超過2.2億臺,同比增長9.2%;預計2022年中國智能家居設備市場出貨量將突破2.6億臺,同比增長17.1%。業內專家指出,家電產品正在向智能家電、智慧家庭轉型,逐漸完成從單機智能到多設備互聯互通,再到家庭生活場景的智能化升級。

以一個典型的日常場景為例:在炎熱的夏日,用戶真正需要的不再是一臺質量可靠的空調,甚至也不是一套必須發出多道指令后才能降溫的智能設備,而是只需簡單說一句“請優化空氣”,全屋智能就可將室內空氣自動調到最佳狀態。

上述場景是今天用戶的現實訴求。行業雖然早已聽到用戶的心聲,但一直以來,大多數企業產品的智能化停留在單個產品智能控制階段,無法實現各種場景內的產品互動,與全屋智能、形成閉環的智慧生態更是相距甚遠。

然而,有家在智慧家庭領域布局已久的企業正在將上述創想付諸現實。早在2006年,海爾智家就以U-home率先布局物聯網,四年后推出了世界首臺物聯網冰箱,開啟從家電到網器的初步探索。2015年,海爾智家又先行一步,發布了智慧家庭戰略,并在2019年正式啟動智慧家庭的全球布局。2020年,當行業開始跟隨海爾智家深耕全屋互聯,海爾智家又換道生態品牌,發布了全球首個場景品牌“三翼鳥”。

如今的用戶需求,正在從過去的普通單品向智慧單品、智慧場景迅速迭代。三翼鳥讓相互割裂的單件產品,變成涵蓋家電、家居、家裝的一站式定制化智慧解決方案,也讓各領域生態資源能夠圍繞用戶的體驗需求,在同一平臺高效聚合,開創了全場景智慧時代。

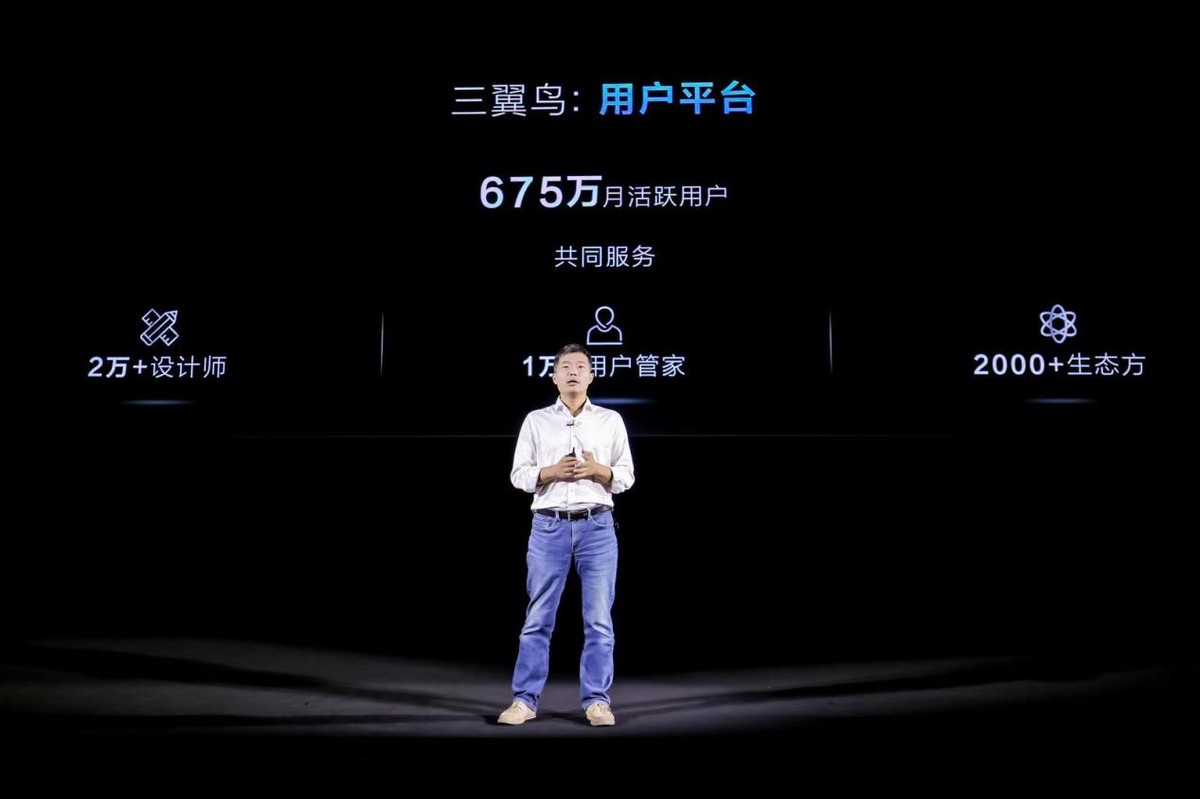

數據顯示,三翼鳥平臺如今已有675萬的月活用戶,在平臺上聚集了2萬+設計師、1萬+用戶管家、2000+生態方,共同為用戶提供一站式定制智慧家的服務。

“有腦的家”更智慧

2021年,海爾智家旗下的三翼鳥跨越以場景成套探路的1.0階段、場景定制可展可銷的2.0階段,進入生態共創、數字化、自下而上用戶參與的3.0階段。2022年5月10日,三翼鳥發布的“1+3+5+N”全屋智慧全場景解決方案,不僅再次引領行業,還讓用戶切身體驗到三翼鳥所提供的全屋智慧場景服務。那么三翼鳥的全屋智慧場景是如何在用戶家中體現的呢?

作為全屋智慧全場景解決方案里的“1”,智家大腦屏是三翼鳥全屋智能的中樞。它具備分析用戶在不同空間場景中的需求和使用習慣的能力,為用戶提供無感交互、自然交流、持續進化的智慧管家服務。

不同于行業以智能單品“單打獨斗”的傳統做法,三翼鳥帶來了全新的智能概念。在物聯網時代,三翼鳥能根據用戶復雜多變的需求快速提供定制化場景方案,也能夠通過連接內外資源,打造智能場景。

首先,三翼鳥擁有可定制的全場景方案,而不是只聚焦互聯互通的智慧產品。對用戶來說,傳統智能設備間很難做到互聯互通,導致不同場景死板而不靈活,而三翼鳥的全場景方案實現了家電家居的融合與聯通。針對用戶家庭不同的裝修風格、價格需求、戶型、生活習慣,三翼鳥通過一站式的個性化定制,滿足不同用戶群體的多樣化場景需求。

其次,三翼鳥實現了自然交互的深層交流,而不是用戶發號施令的淺層控制。基于智家大腦屏,用戶可輕松實現分布式、深度、無感的全屋控制,可以根據季節、天氣等自動推薦適配的個性化場景。

第三,三翼鳥提供了主動理解用戶需求的智慧服務,無需多次喚醒、溝通的復雜操作。用戶家中的燈光音響、空調、電視等設備可實現聯動,一句話就可以一次性開啟身臨其境的觀影。

三翼鳥“因人、因地、因時”而變的差異化優勢,吸引了越來越多的用戶群體。在經歷了全屋智慧、智慧家庭、智慧生活三個戰略階段之后,三翼鳥發布的“1+3+5+N”全屋智慧全場景方案,成為應對用戶“全屋智慧”需求的最優答案。(來源:中國電子報、電子信息產業網 作者:楊鵬岳)